-

-

新企画「日本酒はお好きですか」

2026.01.28更新

【蔵元訪問記】男山㈱(北海道旭川市)

一升瓶が滑り台に!全長約12メートルの一升瓶の形をした滑り台。瓶の口から入って、瓶の中を通り抜け、瓶の底へと滑り下りる。アメージング!

ここは、「OTOKOYAMA SAKE PARK」。大人だけにではなく、こどもにも楽しみを用意してくれている。2024年9月13日にオープン。

男山の日本庭園だったところをリニューアルし、酒蔵全体を「OTOKOYAMA SAKE PARK」に仕立てた。空から見ると、おちょこのような円を描く園路にデザインされていて、走り回って遊ぶことはもちろん、埋め込んだ酒タンクはこどもの秘密基地になりそうだ。

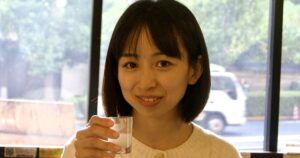

パーク内には、「延命長寿の水」と呼ばれる「男山」の仕込水が無料で開放され、近所の人たちが水を求めにやってくる。その傍らで遊ぶこどもたちの姿がある。

富良野・美瑛・旭山動物園などとともに、北海道の観光名所として年間約20万人は訪れるという男山㈱。酒造り資料館では、昔の酒造り道具や江戸時代の貴重な「男山」にまつわる資料・文献・酒器などを展示している。仕込みの時期には酒造りの様子も見学できる

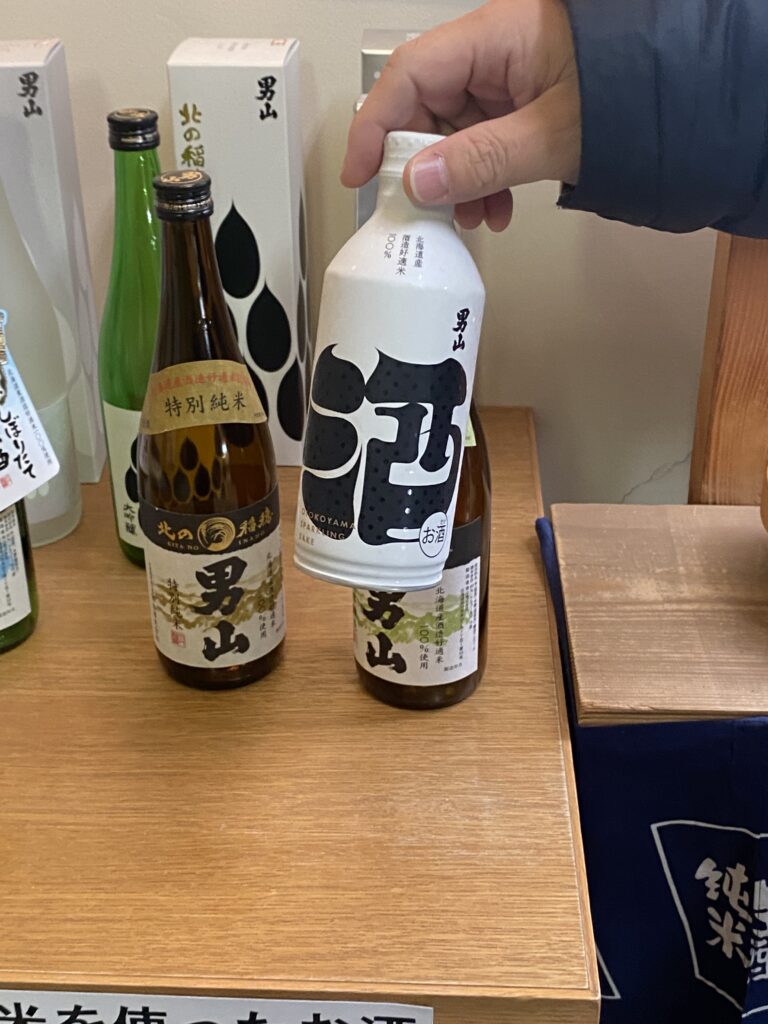

モンドセレクションをはじめ海外の酒類コンクールでは48年連続金賞受賞をし、「男山」は海外でも知られる。

このリニューアルでまた新たなファンが生まれていくに違いない。それにしても滑り台だなんて、この発想はどこから? 男山㈱代表取締役社長である山崎與吉氏(71歳)に話を伺うことができた。

庭をつぶして公園に、滑り台はこどもに向けて

●一升瓶の滑り台は素晴らしいですね。どなたの発想ですか?

僕は印鑑を押しただけ。僕らは親から引き継いで、彼らの発想から抜けられないんだよね。そこから抜けるためには、僕はもう口を出さないで見てるしかないよね。滑り台はこどもに向かったんでいいと思う。僕らの志向は年寄りに向かってた。飲む人が年とっちゃったね。僕らは酒を売るという考え方。違う形でものを売る。売りやすくやっていく。遊んだ子が大人になってからお酒を買いにくるようになる。目指すのは、そういうところ。(写真向かって右が山崎蔵元、左は総務部主任・金森徹諭氏)

うちのお酒は美味しいと言ってくれても、10年後も一緒かといったら違う。記憶の中では酒が生きてる。こどもが親から受け継いで、いずれ若い人たちが来て、旭川に酒蔵があるんだと記憶してもらえばいい。

庭をつぶして公園にしたからね、おやじにおこられるかもね。6000坪の敷地を用意してくれたおやじたちには感謝だよね。56年前は何もなかったところで、おやじたちは、最終的にはヨーロッパのワイナリーのように、庭で酒を楽しんでもらいたいといった考えがあった。汽車を引き込む計画もあったそうです。

●先代から進取の気質はあったわけですね。旭川に酒蔵は何件ぐらいあったんですか?

この写真が旭川地区の酒蔵の集まり。大正末期16社はあった。旭川は北を守るために、政府が町を造って、味噌、醤油、酒造りができる者が呼ばれた。(壁に掲げられていた写真はその頃の蔵元集合写真)

それで初代が旭川で酒を造り始めた。旭川は軍に供給するために生まれた町ですよ。でもね、寒いから日本酒だけじゃ酔っぱらわなくて、皆焼酎を飲む。今でも焼酎が8割で日本酒飲むのは2割ぐらい。

●それは初耳です。寒いから日本酒を飲んでるイメージがありました。

焼酎はホワイトリカー。だから日本酒もそれに合わせて辛口にしている。そこで東京や海外へも販路を伸ばしていった。製造した酒の5~6割が道内、本州が2~3割で他は海外。アメリカが多いね。

●お蔵元が男山に入られたのはいつからですか

大学卒業してすぐに和歌山県の世界一統に行き、その後に醸造試験所に1年半、それから25歳位でホノルル酒造にいました。クーラー回して、酒冷やして、もろみに氷を入れるといった酒造りを経験しました。他の酒蔵もいろんなところ見せてもらって、うちの酒蔵にとっていいものを選択してきたつもりです。

●長年のご経験から大切にしていることは?

息子の考えとは違って、どれが正解かわからない。僕は一族を守ってきたけど、息子はどうだろうか。僕はお世話になった人が住む町だから、従業員もいるし、地域には貢献したい。原料米に北海道の米を増やして5割は超えた。いろんな意味で、品種もよくなってきたし。

男山の生酛純米の燗酒がすすんだ。

(北海道鮨商生活衛生同業組合青年部)が監修した。

●今後の展望を。

会社が50年、100年と生きるためにいいものは残して、その他のものはできるだけカットして次の人に託すっていうのが僕の仕事なんだろうね。こどもの頃は山崎与四良(よしろう)だった。

襲名して山崎與吉になった。戸籍から変えたから、大変だったよ。こういう風習って、いいのか悪いのか。必要ない手間は残さないようにしたい。さらにこれからは日本酒以外の飲料、まずはジン、リキュールも出していきます。日本酒を蒸留したレモンサワーを計画中。

お蔵元自身の今後の希望を聞くと、テニスがもうちょっとうまくなりたいと、笑顔で答えてくださった。北の大地のごとく、おおらかな蔵元の包容力が、「男山」を守っている。

男山㈱北海道旭川市永山2条7丁目1番33号/ TEL. 0166-48-1931